一、引言

近十年,互联网发展迅猛,已经渗透到人民生活的方方面面,成为不可缺失的一部分。根据第48次中国互联网络发展状况统计报告,我国网民数量已达10.11亿,其中10-19岁的青少年占比为12.3%,仍然是互联网使用的主力军。虽然青少年可以通过网络获取知识、结交朋友、休闲娱乐,但一部分青少年却完全沉溺在虚拟的网络环境中不能自拔,形成病理性的网络使用,进而严重损害学生的身心健康、学业水平和人际适应能力[1] [2]。这正是今年从国家层面限制未成年人上网时间的原因。由于病理性网络使用的危害很大,且在青少年群体中呈高发趋势,因此十分有必要对病理性网络成瘾的风险因素和作用机制进行深入探讨[3]。

(一)病理性网络使用和D型人格

病理性网络使用(PIU)是指无节制地使用网络,导致个体在社会、心理和学校等各方面表现越来越糟[4]。因病理性网络使用对人们尤其是青少年的消极影响,以致被纳入精神疾病研究者和实践者关注的范围,尤其是网络游戏障碍这种特定类型的病理性网络使用已被列入DSM-5第三部分,亟需更多研究。在确定评估和诊断病理性网络使用类型和程度的同时,探讨其影响因素和发展机制则变得同样重要,这将为网络使用相关政策的制定和网络相关病理心理和行为的干预治疗提供基础。

考虑到PIU的表现包括情绪和人际方面,因而人格变量中情绪和人际有关的特质则可能用于解释为何在PIU上存在差异。荷兰学者Denollet于1996年提出D型人格的构念,并用两个维度对其进行建构和操作,即消极情感(NA)和社交抑制(SI)[5],按照两个维度得分(7个项目加和分数)均超过10分作为D型人格划界标准。研究表明,D型人格个体在冠心病上的预后更差,较少体验到情绪上的满足和幸福,在人际方面也存在困难[5]。D型人格测量工具所测量的消极情感和社交抑制与人格特质结构模型中五因素模型中的神经质和外向性有密切关联[6]。高社交抑制的个体是孤独的,他们有着非适应性的社交技能和沟通模式,他们更可能在网上结识朋友,对网上朋友的满意度也更高,因而他们更喜欢使用网络,以致影响日常生活[7]。消极情绪性高、社交技能差的个体可能利用网络环境来管理情绪[8],越多越强的情绪就导致越多的网络应用,以致到病理性程度。基于此,本研究提出假设1:D型人格的个体更容易网络成瘾。

(二)D型人格影响病理性网络使用的机制

D型人格对PIU的影响可能不是直接的,而是通过某些中介变量来间接影响。根据动机心理学,个体表现出某种行为的背后,一定存在相应的内部动机,往往体现在内部需求和外部诱惑[1]。本研究以此为基础,探讨应对方式在D型人格与PIU间的中介作用。

应对是个体面对现实环境的改变,采取一种有目的、有意识的行为调节自己,适应应激事件[9]。应对方式短期来说影响压力源的解决,长期来说影响个体的身心健康[10]。人格——应对——结果理论[11]指出,人格特质会影响个体采用的应对方式,进而影响适应结果。该理论模型的观点已经在一些实证研究中得到检验,如Zhou等人发现大五人格与应对方式存在一定关系[10]。D型人格个体的消极情感(NA)和社交抑制(SI)得分都很高,这一类个体可能更多的会采用消极的应对方式来逃避问题,而更少采取积极应对方式从根本上解决问题。消极应对方式只是短期内规避了个体的心理痛苦,从长远来看,心理痛苦水平反而越高。心理痛苦水平高的个体,体验到太多的挫败感,为了改善自己的处境,他们会转向网络世界。网络环境具有匿名性,没有表露的风险,不必担心他人眼光,还可以按照自己的愿望随意装饰自己[12] [13],是心理痛苦水平高的个体的避风港。最终网络使用成为他们的主要生活方式,达到病理性的程度。综上所述,本研究提出假设2:应对方式在D型人格和病理性网络使用之间起中介作用。

二、方法

(一)被试

通过问卷星向河南省某中职学校1004名中职生发放问卷,回收947份(回收率94%)。被试平均年龄16岁。为了鉴别出无效问卷,本研究将两道注意力筛选题插入了问卷中[14]。剔除作答时间过短和两道筛选题均答错的38份,得到有效问卷909份(有效率96%),其中男性413人,女性496人。

(二)测量工具

1. 病理性网络使用

本研究选用雷雳和杨洋编制的青少年病理性互联网使用量表(APIUS)[15],具有良好的信效度,被广泛应用[16]。共38个项目,测量突显性、耐受性、强迫性上网/戒断症状、心境改变、社交抚慰和消极后果6个维度,采用5点计分。当前样本上6个维度的内部一致性分别为0.71,0.76,0.93,0.90,0.88,0.77,各维度的相关在0.43~0.74之间,总量表的内部一致性为0.96。

2. D型人格

本研究选用于肖楠和张建新编制的中文版D型人格量表(DS14)[6],具有良好的信效度,被广泛应用[17]。共14个项目,消极情感和社交抑制两个维度分别有7个项目,采用5点计分。当前样本上两个维度的内部一致性分别为0.91和0.70。

3. 应对方式

本研究选用于解亚宁编制的中文版简易应对方式量表(SCSQ)[18],具有良好的信效度,被广泛应用。共20个项目,测量积极应对和消极应对2个维度,采用4点计分。当前样本上两个维度的内部一致性分别为0.82和0.73。

(三)数据分析

采用SPSS20.0进行描述统计、相关分析和回归分析,采用Mplus7.0对假设模型进行结构方程模型检验。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

采用周浩和龙立荣提出的共同方法偏差检验方法[19],将所有项目放在一起进行因子分析,首个因子的解释率为22.62%(低于40%),说明本研究共同方法偏差问题不严重。

(二)描述性统计和相关分析

表1 描述性统计和变量互相关表

| 变量 | M | SD | PIU | NA | SI | PC | NC |

| 病理性网络使用(PIU) | 2.26 | 0.60 | 1.00 | ||||

| 消极情感(NA) | 1.39 | 0.72 | .44** | 1.00 | |||

| 社交抑制(SI) | 1.86 | 0.78 | .39** | .63** | 1.00 | ||

| 积极应对(PC) | 1.62 | 0.44 | -.23** | -.31** | -.29** | 1.00 | |

| 消极应对(NC) | 1.02 | 0.46 | .34** | .42** | .36** | .07* | 1.00 |

注:变量采用项目均值计分,偏度和峰度都不明显,没有严重偏离正态分布。N=1037,**p<.01,*p<.05。

描述统计和相关分析结果呈现在表1中。相关分析结果表明,病理性网络使用与D型人格的消极情感和社交抑制均呈显著中低程度正相关(0.44和0.39),与应对方式的积极应对和消极应对均呈显著中低程度相关(-0.23和0.34),假设1得到验证。从表中也可以看出来消极情感越严重、社交抑制越明显,个体就会更多地采用消极应对(0.42和0.36),更少地采用积极应对(-0.31和-0.29)。

(三)分层回归和路径分析检验中介效应

表2 分层回归分析表

| 方程1 | 方程2 | |||

| 预测变量 | b | t | b | t |

| 消极情感(NA) | .32** | 8.44 | .22** | 5.67 |

| 社交抑制(SI) | .19** | 4.95 | .13** | 3.45 |

| 积极应对(PC) | -.14** | -4.51 | ||

| 消极应对(NC) | .21** | 6.37 | ||

| 校正R2 | .21** | .25** | ||

| R2变化 | .21** | .04** |

注:*p<.05,**p<.01。表中呈现的均为标准化回归系数。

采用分层回归分析,考察D型人格两个维度以及积极应对和消极应对对病理性网络使用的预测效果,具体结果见表2。结果发现消极情感和社交抑制均有显著的正向预测;同时纳入积极应对和消极应对后,模型的解释力变化显著,即积极应对和消极应对对于病理性网络使用的预测有增益效度,而且消极情感和社交抑制的回归系数均降低,但依然显著,说明消极情感和社交抑制对于病理性网络使用的预测效应部分是通过积极应对和消极应对发挥作用的。

表3 应对方式在D型人格与病理性网络使用之间的中介效应检验

| 效应 | 路径 | 效应值 | SE | 置信区间(95%) | |

| 下限 | 上限 | ||||

| 中介效应 | NA→PC→PIU(indirect1) | .03 | .01 | 0.01 | 0.04 |

| NA→NC→PIU(indirect2) | .06 | .01 | 0.04 | 0.08 | |

| SI→PC→PIU(indirect3) | .03 | .01 | 0.01 | 0.05 | |

| SI→NC→PIU(indirect4) | .04 | .01 | 0.02 | 0.07 | |

| 总中介效应 | indirect1+indirect2+indirect3+indirect4 | .16 | ─ | ─ | ─ |

| 直接效应 | NA→PIU(indirect1) | .19 | .03 | 0.12 | 0.25 |

| SI→PIU(indirect2) | .16 | .05 | 0.07 | 0.26 | |

| 总直接效应 | direct1+direct2 | .35 | ─ | ─ | ─ |

| 总效应 | 间接效应+直接效应 | .51 | ─ | ─ | ─ |

采用Bootstrap方法对中介效应进行检验,依次将消极情感和社交抑制作为自变量,积极应对和消极应对作为中介变量,病理性网络使用作为结果变量进行分析。结果显示,影响病理性网络使用的六条路径均显著(置信区间均不包含0)(见表3)。分别是间接路径:消极情感→积极应对→病理性网络使用(indirect1)、消极情感→消极应对→病理性网络使用(indirect2)、社交抑制→积极应对→病理性网络使用(indirect3)、社交抑制→消极应对→病理性网络使用(indirect4);直接路径:消极情感→病理性网络使用(direct1)、社交抑制→病理性网络使用(direct2)。根据上述分析可知,应对方式在D型人格和病理性网络使用之间起部分中介作用,中介率31%。

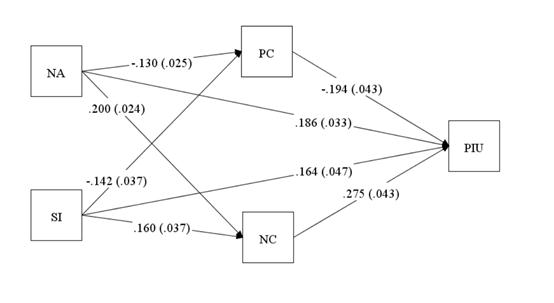

不考虑人口统计学变量的作用,根据五个变量之间的关系,通过Mplus7.0进行显变量的路径分析,结果如图1所示。消极情感对病理性网络使用的总效应中,有9%是通过积极应对中介的,有21%是通过消极应对中介的。社交抑制对病理性网络使用的总效应中,有12%是通过积极应对中介的,有19%是通过消极应对中介的。假设2得到验证。

图1 显变量路径图(标准化)

四、讨论

(一)中职生的病理性网络使用和D型人格

随着网络的普及与渗透,网络原住民比例的增加,病理性网络使用的问题越来越引起学界的关切。按照病理性网络使用总量表项目均分划界标准,分数大于等于3.15的PIU群体为6.7%,分数大于等于3小于3.15的PIU边缘群体所占比例为4.6%,3分以下的PIU正常群体所占比例为88.7%。本研究PIU群体检出率为6.7%,略高于普通中学生的的比例(5.8%)[15],但低于大学生的比例(14.9%)[16]。中职生相比于普通中学生,学习成绩和学习动机都更低一点,因而更可能把业余时间花在网络上。而之所以低于大学生,可能是因为中职生在校期间受到学校纪律的约束,不能携带手机,故而没有自由的大学生检测率高。从这一点可以看出,教育部规定中小学手机严禁进课堂,对于预防病理性网络成瘾还是很有实际意义的。对于D型人格,按照两个维度得分(7个项目加和分数)均超过10分作为D型人格划界标准,在样本中所占比例为46%,与大学生群体的比率一致[16],说明人格特质是相对稳定的。

(二)应对方式的中介作用

心理学领域越来越多的探究病理性网络使用发生的机制[16]。本研究结果发现,D型人格的消极情感和社交抑制能显著的正向预测病理性网络使用。其次,本研究还发现消极情感和社交抑制对于病理性网络使用的预测效应部分是通过积极应对和消极应对发挥作用的。具体来说,D型人格的个体有更高程度的病理性网络使用。此种人格特质的个体,更容易遇到情绪消极和人际关系问题,面对这些问题,个体会体验到较高的焦虑情绪。为了使机体心理恢复平衡,个体需要采取应对来解决应激源。对于D型人格的个体,现实生活中朋友很少,没有良好的社会支持,很难体验到“雪中送炭”,故而不能采用积极的应对方式解决问题。当发现现实世界无路可走,他们便会到虚拟世界寻求支持,利用社交网络来管理情绪、发泄情绪、寻找陪伴[7] [20]。只是这种消极的应对方式只能短暂躲避痛苦,长远来看,体验到更多的心理痛苦,心理越痛苦,个体越倾向于到网络世界寻求慰藉,以致最终无法脱离网络,达到病理性程度。通过躲避网络世界来解决自己碰到的问题,看似是一种有效的策略,但它会占据甚至损害采用其他积极应对策略的机会[16]。

(三)研究启示

人格特质是相对稳定的,但也并非不可改变,我们可以通过日常生活逐渐改变个体的行为习惯、情感体验,进而遮蔽人格中的不良成分。相比于人格特质,更灵活可行的是认知的改变。我们可以借鉴接纳与承诺疗法(ACT),先通过心理团体辅导、心理健康课等途径,让个体学习常见的积极应对方式和消极应对方式,再让学生结合自身经验体会两种应对方式带来的情绪体验,最后帮助学生制定新的目标和认知模式,监督学生付诸实践。这样学生通过体验到的积极应对带来的好处,在今后的生活中会更多地采用;对比过往生活采用的消极应对带来的后果,个体会克制自己,减少使用消极应对的频率。久而久之,学生的人格特质也在重新塑造中。通过心理干预,让学生充分认识体验到虚拟的网络世界并非自己长久的避难所,要想改变自己当下的不良处境,只有通过心理调控监督自己更多采用积极应对来彻底解决问题,而更少采用消极应对来及时行乐,这样方可避免过度的使用网络,以致达到病理性程度。

五、结论

(1)病理性网络使用与D型人格的消极情感和社交抑制两个维度呈显著正相关,即D型人格的个体更容易病理性网络使用。

(2)D型人格对病理性网络使用既有直接效应又有间接效应,间接效应是由应对方式中介的。具体来说,D型人格的个体,更多地采用消极应对,更少地采用积极应对,故而更容易成为病理性网络使用者。

参考文献

[1]李董平, 周月月, 赵力燕, 等. 累积生态风险与青少年网络成瘾: 心理需要满足和积极结果预期的中介作用[J]. 心理学报, 2016, 48(12): 1519–1537.

[2]Ciarrochi J, Parker P, Sahdra B, et al. The development of compulsive internet use and mental health: A four-year study of adolescence[J]. Developmental psychology, 2016, 52(2): 272–283.

[3] 彭顺, 张湘一, 张红坡, 等. 负面评价恐惧与大学生网络过度使用的关系: 社交焦虑和自我控制的中介作用[J]. 心理科学, 2020, 43(1): 81–86.

[4] Beard K W, Wolf E M. Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction[J]. Cyberpsychology & behavior, 2001, 4(3): 377–383.

[5]于肖楠, 张建新. D 型人格: 心血管疾病的重要心理危险因素[J]. 心理科学进展, 2005, 13(1): 72–77.

[6]于肖楠, 张建新. D 型人格量表(DS14) 在中国两所大学生样本中的试用[J]. 中国心理卫生杂志, 2006, 20(5): 313–316.

[7]Morahan-Martin J, Schumacher P. Loneliness and social uses of the Internet[J]. Computers in human behavior, 2003, 19(6): 659–671.

[8]Leung L. Stressful life events, motives for Internet use, and social support among digital kids[J]. Cyberpsychology & behavior, 2006, 10(2): 204–214.

[9]Joffe P E, Bast B A. Coping and defense in relation to accommodation among a sample of blind men[J]. Journal of Nervous and Mental Disease, 1978, 166(8): 537–552.

[10] Zhou Y, Li D, Li X, et al. Big five personality and adolescent Internet addiction: The mediating role of coping style[J]. Addictive behaviors, 2017, 64: 42–48.

[11]Gallagher D J. Personality, coping, and ive outcomes: Extraversion, neuroticism, coping styles, and academic performance[J]. Personality and individual differences, 1996, 21(3): 421–429.

[12]贺金波, 陈昌润, 贺司琪, 等. 网络社交存在较低的社交焦虑水平吗[J]. 心理科学进展, 2014, 22(2): 288–294..

[13]郭林鑫, 肖飞, 马佳季. 网络社交是否有益于人际结果?[J]. 心理研究, 2020, 13(1): 32–40.

[14]Meade A W, Craig S B. Identifying careless responses in survey data[J]. Psychological methods, 2012, 17(3): 437–455.

[15]雷雳, 杨洋. 青少年病理性互联网使用量表的编制与验证[J]. 心理学报, 2007, 39(4): 688–696.

[16]黄飞, 郭林鑫, 朱雪梅, 等. 心理灵活性在大学生D 型人格与病理性网络使用间的中介作用[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2017, 26(12): 1123–1126.

[17]祝慧, 崔云龙, 祝卓宏. 孕妇经验性回避, 认知融合与D 型人格的关系[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2016, 25(9): 847–850.

[18]解亚宁. 简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J]. 中国临床心理学杂志, 1998, 6(2): 114–115.

[19]周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, 12(6): 942–950.

[20]李旭, 陈世民, 郑雪. 成人依恋对病理性网络使用的影响: 社交自我效能感和孤独感的中介作用[J]. 心理科学, 2015, 38(3): 721–727.