一、问题提出

人的本质是面向未来的,未来经常出现在我们的意识当中,占据我们精神世界的每个角落。当被要求报告自己对于过去、现在和将来分别进行了多少思考时,人们都说自己思索未来的时间最多[1]。芬兰心理学家Jari-Erik Nurmi最早提出了描述人们未来思考和行动的广泛概念——未来取向,指个体对于未来时间框架的偏好,是个体思考、规划和有意识建构未来生活并赋予其个人意义的过程[2]。未来取向是高中生的重要发展任务之一,他们需要预测自我的未来形象并为未来发展进行储备式学习。未来取向对个体当前的认知活动具有重要的动力引导作用,并促使个体当前的行为服务于未来目标[2]。Nurmi从认知—动机角度提出的过程模型是目前比较成熟的未来取向理论模型。根据此模型,个体的未来取向包括动机(motivation)、规划(planning)和评价(evaluation)三个心理过程,即人们首先通过比较个人的需要、动机、价值观、期望以及环境中可获得的资源和机会来确定自己的目标;然后探索和投入各个目标领域;最后评价目标实现的可能性[3]。

随着积极心理学的兴起与蓬勃发展,生命意义感作为积极变量再次成为了研究的热点。Lent 曾在美国《咨询心理学杂志》呼吁:“要加强对诸如生命意义等幸福感变量的理解和测量,以促进来访者的成长和康复”[4]。意义治疗大师Frankl 最早提出了生命意义的概念,他认为每个活着的人都要为自己的“存在”找到意义,寻求意义是人类的基本动机之一,也是人灵性的一种表达。[5]。Steger 等学者则首次对生命意义感的认知和动机维度进行了清晰的界定,其中认知维度为拥有意义,是个体在多大程度上认为自己的生命是有价值、有意义的,反映了意义体验的丰盈与深刻程度,强调结果;动机维度为追求意义,是指个体试图建立或增强自己生命意义时所做出的积极的、动态的努力,反映了人在追寻意义时的活动强度、活跃度与紧张度,强调过程[6]。

已有研究普遍发现,追求意义和拥有意义两维度之间的相关并不稳定。按照Frankl 的理论,人们通过有意识的探寻去获得生命的意义,意义寻求应是生命的一个自然的、健康的部分,与意义体验应该呈现正相关关系[5]。但是,在当今多元文化背景下,意义寻求与意义体验可能表现出正相关或负相关的关系[7],个体可能由于缺乏意义而一直苦苦追求意义感,而对生命意义的寻求也可能会带来生命意义体验的增加。我国学者张姝玥、许燕在高中生群体中进行的横断研究和纵向研究发现,意义寻求与意义体验两个维度相对独立,互不影响[8]。

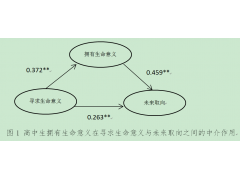

关于未来取向和生命意义感之间的关系,苗淼,甘怡群等人的干预研究初步验证了生命意义感在时间聚焦层面的拓展功能,拥有意义和寻求意义均能够预测未来时间聚焦,生命意义感能够通过提升个体的未来时间聚焦,继而促进未来取向应对[9]。张丽娟的研究发现,精神性中的对生命本身意义的体验维度与未来取向总分及因子分相关最高,能较好地预测大学生的未来取向[10]。Jinhyung Kim等研究发现,在涉及未来的规划中,个体与目的或意义相关的活动要多出34%,即个体越是关注遥远的未来,对生命意义的追求越强烈[11]。Roy Baumeister等以近400名成年人追求快乐和意义的经历为研究样本,发现,快乐与现实导向的思维密切相关,而意义则与过去或者未来的思考相关,比如祖父母回忆养育孩子的经历或年轻人制定未来的人生目标[12]。由以上得知,生命意义感与未来取向之间存在千丝万缕的联系,两者彼此依赖,很多成分存在相似和重合之处。尽管两者关系密切,但查阅已有文献,并没有发现两者直接关系的研究。

此外,前人的研究已经证实拥有生命意义更多与积极变量有关,生命意义体验高的个体拥有更多幸福感和积极情绪[13]。根据积极情绪的拓展——建构理论[14],积极情绪能够在短时间内拓展人们的注意范围、增强认知灵活性、帮助人们积累更多的资源等。这些资源可作为个体规划未来的积极储备,帮助个体保持稳定的心理状态[15],即拥有意义感所产生的积极情绪更多促进个体的未来取向。

但对于寻求意义的作用机制,却存在积极效应和消极效应之分。一方面,寻求生命意义感体现出功能失调属性,对生命意义的追寻无法令个体成功地收获意义感,“求而不得”所带来的意义缺失感,导致焦虑、失望、抑郁和低自尊[16]。于凤杰等人的追踪研究发现,青少年的焦虑可以看作是未来规划的前因变量[17]。 焦虑的核心是对未来的不可控制感[18],这种不可控感限制了青少年规划未来的能力,即寻求意义带来的负性情绪会产生消极的心理效应,阻碍青少年未来取向的发展。另一方面,研究也发现了寻找生命意义感的积极属性,与主观幸福感、正性情绪正相关[8、19]。

那么,高中生拥有意义感和寻求意义感具有怎样的发展特点,这两个维度会对高中生未来取向产生哪些不同影响,是促进作用还是抑制作用,是独立的作用机制还是相互作用共同影响未来取向的发展呢?本研究将探索高中生生命意义感与未来取向之间的关系,不仅可以在在未来视角的框架之下,对高中生生命意义感的适应性功能进行补充,也为青少年未来生涯规划提供了一个新的理论视角。生命与生涯教育的融合,让高中生在寻找并体验更深刻、更持久的生命意义感基础上,以更具建设性的方式规划未来的生涯。

二、研究方法

(一)研究对象

从山东省济南市某高中抽取高一、高二和高三20个班级,共发放问卷1000份,最后获得有效问卷960份,有效回收率为96%。其中男生511人(53.2%),女生449人(46.8%);高一402人(41.9%),高二368人(33.2%),高三190人(11.3%);生源地农村为142人(14.8%)、乡镇为61人(6.4%)、县城为31人(3.2%)、城市为726人(75.6%);独生子女415人(43.2%),非独生子女545人(56.8%)。

(二)研究工具

1.青少年未来取向量表

本研究的未来取向问卷由Nurmi 等人编制,张玲玲、张文新等人修订[20]。本研究采用未来取向量表的未来规划和情感态度两个维度共23个结构性项目。其中,未来规划包括对教育、职业、婚姻/家庭三个领域的探索和投入,所有项目均采用5 点计分;对未来目标的情感态度部分均用5 对情感词进行测量,如“在思考未来的工作和职业时,你有什么样的感受?”要求被试在“恐惧1 2 3 4 5 6 7 期盼”的量尺上做出选择。在本研究中,未来规划维度的内部一致性信度为0.83,情感态度维度的内部一致性信度为0.88。

2.生命意义感量表

生命意义感量表采用的是王鑫强[21]修订的生命意义感中文版( MLQ),生命意义感量表共有 2个分量表10个条目:其中拥有义分量表( MLQ-P) 含5个条目,如“我明白自己生活的意义”,该分量表的α系数为 0.766;寻求意义分量表( MLQ-S) 也含5个条目,如“我总在尝试找寻自己生活的目的”,该分量表的α系数为 0.771。问卷采用Likert7点式计分,从1到完全不符合到7完全符合,问卷总分<25 分表示生命意义感较弱,总分在 25-35 分之间表示中等水平,总分>35 分表示生命意义感较强。本研究中整个量表的α系数为 0.797。

(三)施测

在统一指导语的基础上,以班级为单位进行集体施测,被试独立答题,当场收回答卷。

(四)数据处理

使用SPSS24.0 进行数据统计分析。采用的统计方法有描述性统计、相关分析和回归分析。

三、研究结果

(一)不同性别、年级、生源地和是否独生子女的高中生未来取向和生命意义感的特征以及差异比较

为考察高中生对个人未来发展探索和投入的领域差异,分别以对不同领域的探索和投入为被试内变量,进行重复测量的方差分析,结果表明,高中生对未来教育的探索显著高于对未来家庭的探索(P=0.000<0.01),对未来职业的探索显著高于对未来家庭的探索(P=0.000<0.01),但是未来教育探索和未来职业探索之间无显著差异(P=0.192),而高中生对未来教育的投入高于对未来职业的投入(P=0.000<0.01),对未来家庭的投入显著高于职业的投入(P=0.000<0.01),对未来教育的投入与未来家庭之间无显著性差异(P=0.077)。

为考察高中生对个人未来发展情感态度的领域差异,进行重复测量的方差分析,发现,高中生对未来职业的情感态度比教育和家庭更积极(P=0.000<0.01),而教育态度和家庭态度之间无显著性差异(P=0.413)。

表1高中生未来取向的性别及年级差异(N=960)

|

|

|

|

||||||||

|

|

男(M±SD) |

女(M±SD) |

F |

P |

|

高一(M±SD) |

高一(M±SD) |

高一(M±SD) |

F |

P |

|

职业情感 |

5.36±0.05 |

5.22±0.05 |

3.16 |

0.076 |

|

5.38±1.15 |

5.32±1.19 |

5.06±1.20 |

4.90 |

0.008** |

|

家庭情感 |

5.36±0.06 |

4.88±0.06 |

32.89 |

0.000** |

|

5.12±0.07 |

5.23±0.07 |

4.97±0.10 |

2.58 |

0.077 |

|

教育规划 |

3.35±0.03 |

3.33±0.03 |

0.30 |

0.59 |

|

3.32±0.54 |

3.27±0.60 |

3.52±0.74 |

10.72 |

0.000** |

|

职业规划 |

3.25±0.03 |

3.22±0.03 |

0.56 |

0.46 |

| |||||