内部控制源与中职生主观幸福感:领悟社会支持与学业投入的中介作用

崔洪波1,2,毕晓燕1,宾晶2,卿再花3*【通讯作者】

(1 广州大学教育学院,广州,510006;2广州大学学生处,广州,510006;3湖南财政经济学院,长沙,410205)

【基金项目】湖南省教育厅科学研究项目优秀青年项目(21B0835);广东省幸福积极心理研究院2023年度积极心理学课题(XF230009)

*通讯作者:卿再花,E-mail: 715320648@qq.com

一直以来,社会对中职生的认同度偏低,近年来毕业生学历的普遍提升令中职生在就业市场上的劣势进一步放大。中职生很多时候成为“中考失利者”的代名词,这种污名化使得他们经常感觉自己被歧视,从而导致入学后在学业、人际关系、行为及情绪等多方面出现诸多不适应,甚至对毕业后的人生发展都产生影响[1-3]。习近平总书记在2021年全国职业教育大会上强调:“在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为。要增强职业教育适应性,着力打造科学规范的职业教育体系,为国家发展培养优秀的能工巧匠、大国工匠” [4]。因此,在整个教育结构和教育布局安排当中,必须把职业教育放在关键的位置,推动职业教育高质量发展。职业教育的质量不仅体现在结果上,也体现在过程中,更体现在人的长远积极发展上。

以往对于中职生的心理学研究多沿着“压力—问题”理论模型,探讨长期的污名、歧视等社会压力对中职生心理健康造成的消极影响[1-2]。Seligman于20 世纪 90 年代提出积极心理学概念,积极心理学提倡用欣赏的眼光看待人类,发现人性中的真、善、美,挖掘人类的潜能与独特优势,促使人积极发展[5]。因此,对中职生的心理研究有必要由消极框架向积极框架转变。在积极心理学看来,心理健康不仅是没有心理疾病,还包括高水平的心理幸福感,心理疾病和心理幸福感的驱动因素不一致[6]。基于此,本研究尝试在正向框架下探讨中职生的主观幸福感。主观幸福感(Subjective Well-Being),指人们对其生活质量所做的情感性和认知性的整体评价,包括生活满意度、积极情绪和消极情绪三个维度[7]。主观幸福感衡量个体心理健康水平和个体心理积极发展程度的重要指标,也是社会和谐的重要指标[8-9]。

自我决定理论(Self-Determination Theory)认为[10],每个人有三种基本心理需要:自主(autonomy)、胜任(competence)和关系(relatedness)。自主需要,指个体依据自己的意志和选择从事活动的愿望;胜任需要,指个体体验到对自己所处环境的掌控和能力发展的感觉;关系需要,指个体期望与别人建立联系,体验爱与被爱的感觉。这三种基本心理需要的满足可以促进个体的内部动机激发,使外部动机更好地内化与整合,产生幸福感;如果基本心理需要得不到满足,就会导致心理上的不健康发展[11]。心理控制源(Locus of Control)的概念最早由Rotter提出,心理控制源是个体对自己行为结果的归因倾向,个体的心理控制源存在内控和外控的差异。内控性的个体往往将成功归结为自己的行为、个性、能力等因素,外控性的个体往往把成功归结他人或者运气等[12]。因此,内控性的个体可能更容易获得自主需要与胜任需要的满足,从而体验到更多的主观幸福感。另一方面,有研究表明,个体的内控性越强,面对生活所表现出的满意度越高,可获得更为丰富的积极情感体验[13]。还有一项印度研究表明,内控倾向与主观幸福感存在显著正相关[14]。

自我决定理论不但强调人的主观能动性,也强调环境能够塑造人,外部环境支持能有效激发人的主观能动性,促进个体积极发展[10-11]。社会支持一般可分为两类:实际社会支持(Received Social Support),是指个体实际收到的支持,包括物质上的援助和直接服务;领悟社会支持(Perceived Social Support),是指个体对可能收到社会支持的信念和满意程度[15]。较多研究表明[16-17],相比实际社会支持,领悟社会支持缓解个体心理压力、促进心理健康的增益性功能更明显。根据资源保存理论(Conservation of Resources Theory)[18],领悟社会支持能够弥补个体在应对各种压力过程中失去的资源,增强个体的生命意义感,形成更积极的自我评价,使个体产生更高的生活满意度和积极情感。一项元分析的结果支持了领悟社会支持对主观幸福感影响的主效应模型,但同时也发现领悟社会支持与主观幸福感之间还可能存在调节效应模型[19]。比如Chu等人(2010)发现[20],年龄是一个很重要的调节变量, 即随着年龄的增加, 领悟社会支持与主观幸福感的相关增强;群体之间的心理差异也可能是导致领悟社会支持对主观幸福感的效应差异[19]。目前,还没有学者在中职生群体中分析二者的关系。另一方面,方柳等人[21]的研究发现,内控性倾向能够正向预测初中生的自尊水平;而高自尊的个体更容易感受到他人更多的支持[22]。因此,本研究尝试探索领悟社会支持是否在内部控制源与主观幸福感之间发挥中介效应。

学习是中职生最重要的日常活动之一,学习表现必然影响到其对生活质量的感受和评价。学习投入是学生学习素养的重要表现,具体来说,学习投入是指个体在学习过程中表现出来的一种持续且充满积极情感的状态[23]。它可以通过积极的情感(情感投入)、朝向奋斗目标的倾向(认知投入)和有活力的行为(行为投入)得到实现。有研究者发现,内控性的学生倾向于将学业好坏归于自身因素,因而积极投入学习以争取更好成绩;而外控性的学生则倾向于将学业好坏归于运气、社会环境等外部因素,因而不愿积极投入学习[24]。另一方面,自我决定理论认为, 领悟社会支持越高, 越有利于满足学生能力发展和人际关系的基本需要, 学习动机增强, 学习投入度提高。实证研究与这一理论观点一致,感知到来自父母、教师、同伴的支持对学习投入均有积极影响[25]。所以我们推测,内控性高的学生更容易感受到较高的社会支持,高水平的领悟社会支持进一步会促进学生将更多热情和精力投入到学习。

Csikszentmihalyi把完全沉浸于活动之中的情绪体验叫作沉浸感(Flow),那些个体所感兴趣的活动本身就是令人愉悦的,会给人带来满意感[26]。宋瑞莉等人发现,学习投入水平高的学生能够认识到学习价值, 在学习过程中容易体验到学习带来的满足感[27]。因此,学业投入本身可能就是一种积极的沉浸过程,能让人感到满足,进而产生主观幸福感。

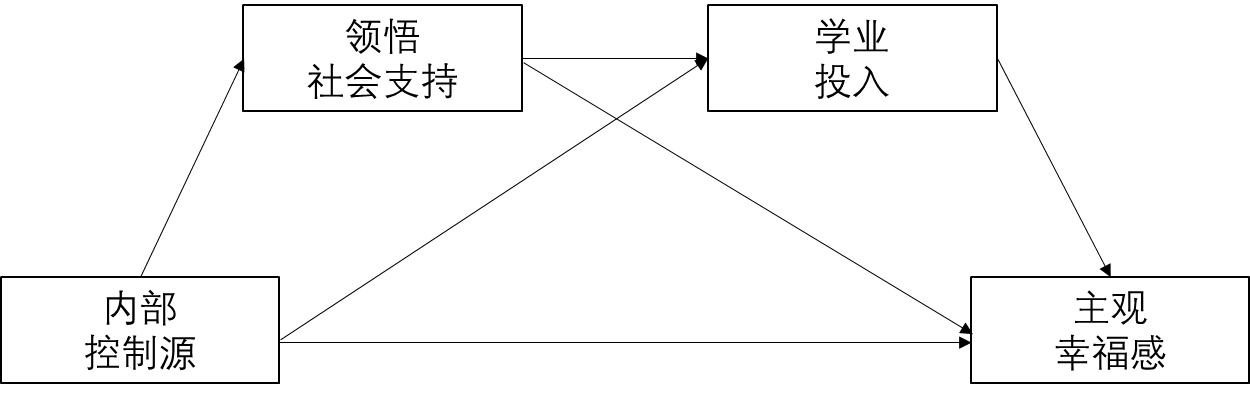

综上,本研究假设:(1)内部控制源对主观幸福感具有正向预测作用;(2)领悟社会支持、学业投入在内部控制源和主观幸福感之间起平行中介作用;(3)领悟社会支持、学业投入在内部控制源和主观幸福感之间起链式中介作用,模型如图 1 所示。

图 1 理论模型

1 方法与对象

1.1 对象

采用整群取样方法, 在广东省某几所中职学校的学生以班级为单位进行施测,发放测量问卷724份,有效回收708份,有效率为97.79%。其中男生254人,女生173人,独生子女103,非独生子女324人。

1.2研究工具

1.2.1 心理控制源量表 该量表由Levenson于1981年编制[28],包含“内控性”、“有势力的他人”、“机遇”三个分量表,总共24个题目。所有题目按照从“很不同意”到“很同意”依次计-3到+3,计算分数时需加上24以抵消负分,所以每个分量表分数均为0~48。本研究仅采用“内控性”分量表,Cronbach α为0.75。

1.2.2 领悟社会支持问卷 该问卷由Zimet等人编制,中国学者姜乾金等[28]引入国内并做了一定修订。共有12个题目,分为三个维度:家庭支持、朋友支持和其他支持。釆用1-7级评分标准,从“极不同意”到“极同意”,量表得分越高,个体所领悟到的社会支持水平越高。在本研究中,量表的Cronbach α为0.88。

1.2.3 学业投入量表 该量表由Wang, Willet, Eccles等人编制[29],包括23个题目,计分方式采用李克特5点计分,1表示“几乎从不/完全不同意”,5表示“几乎总是/完全同意”。该量表包含行为投入、情感投入、认知投入3个维度,能够较好地反映学业投入的各个方面。所得分数越高,表示学业投入水平越高。在本研究中,量表的Cronbach α为0.83.

1.2.4 总体幸福感量表 该量表由美国国立卫生统计中心制定的一种定式型测查工具,用来评价受试者对幸福的主观感受。量表共有33个项目,得分越高,幸福感水平越高。美国心理学家Fazio于 1977 年进行修订,中文版由段建华修订[30]。本研究选取前18个项目进行测评,Cronbach α为0.77。

1.3数据处理

本研究使用SPSS26.0软件进行共同方法偏差检验、描述性统计分析、相关分析与回归分析,采用ProcessV4.0扩展组件插件进行中介模型分析。

2 结果

2.1共同方法偏差检验

本研究收集数据采用自我报告法,因此进行共同方法偏差检验,采用Harman单因素检验法进行探索性因素分析,结果显示,未经旋转的因素分析得到11个特征值大于1的公因子,第一个因子解释的变异量为13.90%,小于40%的临界值,表明本研究不存在严重的共同方法偏差[31]。

2.2描述性统计及相关分析

对核心变量进行统计分析,相关分析结果见表1,结果表明:内部控制源分别与领悟社会支持、学业投入、主观幸福感显著正相关(p<0.001),领悟社会支持分别与学业投入、主观幸福感显著正相关(p<0.001),学业投入与主观幸福感显著正相关(p<0.001)。这表明数据适合进行后续的模型分析。

表1 各变量相关分析结果(N=708)

| M±SD | 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 1内部控制源 | 28.90±8.87 | 1 | |||

| 2领悟社会支持 | 56.89±14.29 | 0.57*** | 1 | ||

| 3学业投入 | 81.38±13.35 | 0.18*** | 0.29*** | 1 | |

| 4主观幸福感 | 78.81±11.66 | 0.44*** | 0.59*** | 0.42*** | 1 |

注:**P<0.01,***P<0.001

2.3回归与中介效应分析

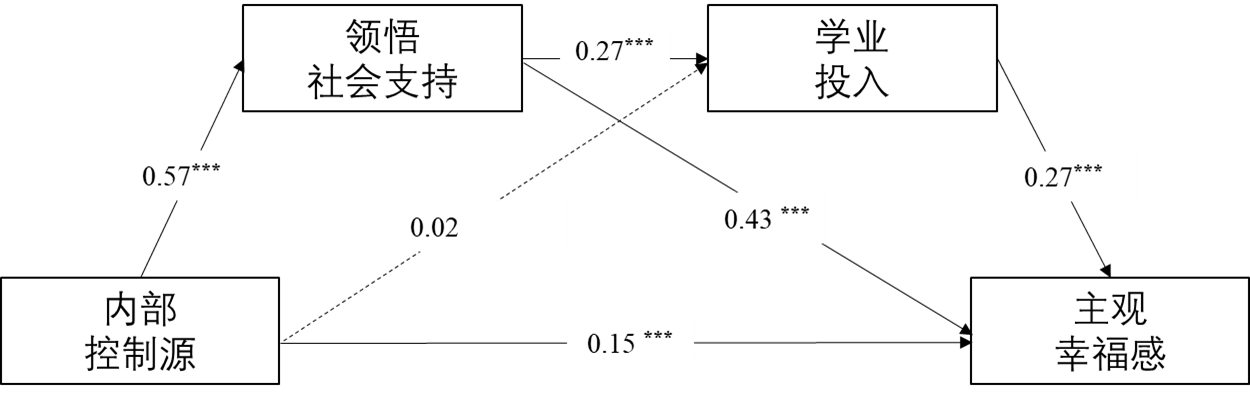

以内部控制源为自变量,主观幸福感为因变量,领悟社会支持和学业投入为中介变量进行回归和中介效应分析。采用 Bootstrap 法对中介作用进行检验,抽样次数为 5000,置信区间设置为95%,模型选用PROCESS V4.0中的Model 6。 结果显示:内部控制源对主观幸福感有正向预测作用(β=0.15,p<0.001),内部控制源对领悟社会支持有正向预测作用(β=0.57,p<0.001),领悟社会支持对主观幸福感有正向预测作用(β=0.43,p<0.001),内部控制源对学业投入没有正向预测作用(β=0.02,p>0.05),学业投入对主观幸福感有正向预测作用 (β=0.27,p<0.001),领悟社会支持对学业投入有正向预测作用(β=0.27,p<0.001),详见表 2。中介效应检验显示: 内部控制源对主观幸福感的直接效应量为 0.44,占总效应量的61.11%;内部控制源通过领悟社会支持对主观幸福感产生影响,中介效应量为 0.10,占总效应量的33.33%;内部控制源通过领悟社会支持和学业投入的链式中介作用对主观幸福感产生影响,中介效应量为0.04,占总效应量的5.56%;学业投入的中介效应不显著,95% BootCI为[-0.02,0.03],包含0。具体见表 3 和图 2。

表2 模型回归分析

方程1 (因变量:领悟社会支持) | 方程2 (因变量:学业投入) | 方程3 (因变量:主观幸福感) | ||||

| β(Boot SE) | 95%BootCI | β(Boot SE) | 95%BootCI | β(Boot SE) | 95%BootCI | |

| 内部控制源 | 0.57(0.05) | [0.81,1.01] | 0.02(0.07) | [-0.10,0.16] | 0.15(0.05) | [0.11,0.29] |

| 领悟社会支持 | 0.27(0.04) | [0.18,0.34] | 0.43(0.03) | [0.29,0.41] | ||

| 学业投入 | 0.27(0.03) | [0.18,0.28] | ||||

| R²=0.32 | R²=0.08 | R²=0.24 | ||||

| F=323.11,p<0.001 | F=30.78,p<0.001 | F=172.11,p<0.001 | ||||

表3 中介效应检验

| 路径 | 效应量 | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI |

| 内部控制源→主观幸福感 | 0.44 | 0.05 | 0.49 | 0.67 |

| 内部控制源→领悟社会支持→主观幸福感 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.29 |

| 内部控制源→学业投入→主观幸福感 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.03 |

| 内部控制源→领悟社会支持→学业投入→主观幸福感 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |

图2 领悟社会支持和学业投入在内部控制源与主观幸福感之间的多重中介作用

3讨论

本研究发现,内部控制源可以直接正向预测中职生的主观幸福感,与以往研究一致[14]。根据自我决定理论,个体有依据自己的意志选择从事活动和掌控所处环境的愿望,这些基本心理需要的满足可以促进个体产生幸福感 [10-11]。内控性高的个体往往将成功归结为自己的行为、个性、能力等内在因素,感到自身的力量和价值, 因而会有更高的主观幸福感。另一方面,根据心理控制源理论(Locus of Control Theory),内控性高的个体相信自己可以控制生活,自己的行为可以改变生活现状,因而在面对干扰和压力性生活事件时,具有更稳定的情绪和较高的自我效能感,表现出更强的心理韧性[32];高心理韧性的个体更少受到负面情绪的困扰,表现出良好的社会适应[33],这有利于提高主观幸福感。

本研究进一步发现,内部控制源可以通过领悟社会支持间接影响中职生的主观幸福感。Hobfoll的资源保存理论指出[18],拥有越多资源的人更加容易获得更多的资源收益,最初的资源收益进一步导致更多的资源收益,从而进入资源获得的增值螺旋 ( Gain Spiral)。这里的资源相当于一种“本金 ( principal) ”,包括个体特征、条件、能量等让个体觉得有价值的东西或者是获得这些东西的工具[34]。如此看来,内控性高的个体有可能创造更多的积极心理资源,这些心理资源作为本金进一步还能获得更多资源收益。内控性高的中职生可能拥有更高的自尊水平,而高自尊的个体会感受到他人更多的支持[21-22];领悟社会支持能够有利于形成更积极的自我评价,使个体产生更高的主观幸福感[18]。换个角度来看,依据心理素质理论,个体特质与社会环境的互动能衍生更多的社会功能,从而扩充个体认知和应对资源,从而形成积极的认知,改善主观情绪体验,最终影响个体主观幸福感[37-38]。

最后,本研究还发现内部控制源通过领悟社会支持、学业投入的链式中介作用对中职生的主观幸福感发生影响。具体来说,内控性高的中职生会感受到更多的社会支持,更高的领悟社会支持促使中职生将更多热情和精力投入学习,沉浸在学习过程可以促进产生主观幸福感。这一结果符合Fridrickson的积极情绪拓展-建构理论[38],高内控性的个体可以更好地拓展注意和认知范围,促使感知到更多的社会支持。另一方面,本研究也印证了“ 环境−认知−行为”的逻辑顺序,外部的环境支持需要被个体感知到并转化为对其的认知和情感,即领悟社会支持,当学生领悟社会支持水平提高时,其学习积极性会增强,不断积极调整学习策略,将更多的心理资源投入到学习中去[39-40]。这种内部动机刺激下的全身心投入,会带来主观幸福感的体验。正如Waterman说的:幸福感发生在个体所从事与自身深层价值最为匹配的活动之中,是一种全身心的投入[41]。

综上所述,本研究验证了内部控制感对主观幸福感的影响,并且揭示领悟社会支持在内部控制感与主观幸福感之间的中介效应,以及领悟社会支持、学业投入在内部控制感与主观幸福感之间的链式中介效应。这为相关部门与教育者提升高职生主观幸福感水平的工作提供了新思路和数据支持。

参考文献

[1] 吴楠,郑雨佳,楼超华等.上海市中职生电子烟使用行为和影响因素分析[J].中国慢性病预防与控制,2023,31(02):131-134.

[2] 李斯颖.中职生同伴关系对手机成瘾的影响——负面评价恐惧的中介作用[J].中小学心理健康教育,2022,No.523(32):10-14.

[3] 杨槐,张灏,龚少英.主观社会经济地位对护理专业中职生主观幸福感的影响:多重中介模型[J].中国临床心理学杂志,2021,29(03):608-613.

[4] 习近平对职业教育工作做出重要指示[J]. 大视野,2021,316(02):4.

[5] Seligman M, Csikszentmihalyi M. Positive psychology [J]. 2005, 55(1):5-14.

[6] Huppert F A. Psychological Well-Being: Evidence Regarding Its Causes and Consequences [J]. Applied Psychology Health & Well‐being, 2010, 1(2):137-164.

[7] Diener E, Ryan K. Subjective Well-Being: A General Overview [J]. South African Journal of Psychology, 2009, 39(4):391-406.

[8] Martin A J, Dowson M. Interpersonal Relationships, Motivation, Engagement, and Achievement: Yields for Theory, Current Issues, and Educational Practice [J]. Review of Educational Research, 2009, 79(1):327-365.

[9] 崔洪波,黄伊琳,谢雪婉等.感恩对流动儿童主观幸福感的影响路径分析[J].广东青年职业学院学报,2019,33(04):75-78.

[10] Ryan, Richard, M, et al. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being [J]. American Psychologist, 2000,55(1).68-78.

[11] Deci E L, Ryan R M. Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health [J]. Canadian Psychology, 2008, 49(3):182-185.

[12] Rotter J B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement [J]. Psychological Monographs, 1966, 80. 1–28.

[13] 王鲁慧,崔国生.医学生主观幸福感与自尊及心理控制源关系[J].中国公共卫生,2008(09):1040-1042.

[14] Chandiramani K. Locus of control and subjective wellbeing: examining gender differences [J]. Indian Journal of Health & Wellbeing, 2014, 5(3): 325–329

[15] Barrera M. Distinctions between social support concepts, measures, and models [J]. American Journal of Community Psychology, 1986, 14(4):413-445.

[16]叶俊杰.领悟社会支持、实际社会支持与大学生抑郁[J].心理科学,2006(05):1141-1143+1131.

[17] Alsubaie M M, Stain H J, Webster L A D, et al. The role of sources of social support on depression and quality of life for university students [J]. International Journal of Adolescence and Youth, 2019, 24(4): 484-496.

[18] Hobfoll S E. The Influence of Culture, Community, and the Nested‐Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory[J]. Applied Psychology, 2001, 50(3).

[19] 宋佳萌,范会勇.社会支持与主观幸福感关系的元分析[J].心理科学进展,2013,21(08):1357-1370.

[20] Chu P S, Saucier D A, Hafner E. -Analysis of the Relationships Between Social Support and Well-Being in Children and Adolescents [J]. Journal of Social and Clinical Psychology, 2010, 29(6):624-645.

[21] 方柳,杨海燕,周丽等.初中生自尊与心理控制源、应对方式的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17(10):1258-1259.

[22] 陈浩,臧慧琳,林春丽.同性恋者自我概念清晰度和心理幸福感的关系[J].中国心理卫生杂志,2023(04):343-348.

[23] Fredricks J A, Blumenfeld P C, Paris A H. School engagement: Potential of the concept, state of the evidence [J]. Review of educational research, 2004, 74(1): 59-109.

[24] Grillo T L H, Damacena C. Student engagement: the role of social influence and locus of control [J]. International Journal of Management in Education, 2015, 9(4): 466-485.

[25] Vargas-Madriz L F, Konishi C. The relationship between social support and student academic involvement: The mediating role of school belonging [J]. Canadian Journal of School Psychology, 2021, 36(4): 290-303.

[26] Csikszentmihalyi M. Flow: The psychology of happiness [M]. Random House, 2013.

[27] 宋瑞莉,徐发秀.社会支持与学生学习投入的关系:心理资本和专业承诺的链式中介作用[J].成都师范学院学报,2022,38(04):22-28.

[28] 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册 [M].北京:中国心理卫生杂志社,1999: 106-108,364-367.

[29] Wang M T, Willett J B, & Eccles J S. The assessment of school engagement: examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity [J]. Journal of School Psychology, (2011),49(4), 465-480.

[30] 段建华.总体幸福感量表在我国大学生中的试用结果与分析[J].中国临床心理学杂志, 1996, 4(1):56-57.

[31] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, 12(6):942-942.

[32] Buddelmeyer H, Powdthavee N. Can having internal locus of control insure against negative shocks? Psychological evidence from panel data[J]. Journal of economic behavior & organization, 2016, 122: 88-109.

[33] 董泽松,魏昌武,兰兴妞等.桂东民族地区留守儿童心理韧性在感恩与学习投入间中介作用[J].中国学校卫生,2017,38(04):598-600.

[34] 苏方国.高绩效人力资源实践与情感承诺:个人与组织匹配和个人与工作匹配的调节效应[J].商业研究,2017,480(04):105-114.

[35] Burke N J, Joseph G, Pasick R J, et al. Theorizing social context: rethinking behavioral theory [J]. Health Educ Behav, 2009, 36(5 Suppl):557.

[36] 杨秀君,孔克勤.主观幸福感与人格关系的研究[J].心理科学,2003(01):116-118.

[37] Scheier M E, Carver C S. Dispositional optimism and physical well-being: the influence of generalized outcome expectancies on health [J]. Journal of Personality, 2010, 55(2).

[38] Fredrickson B L. Positive emotions broaden and build[M]//Advances in experimental social psychology. Academic Press, 2013, 47: 1-53.

[39] 高晓彩,和青森,汪晓琪等.初中生领悟社会支持影响积极心理资本的多重中介效应[J].现代预防医学,2019,46(15):2803-2806.

[40] Rautanen P, Soini T, Pietarinen J, et al. Primary school students’ perceived social support in relation to study engagement[J]. European Journal of Psychology of Education, 2021, 36(3): 653-672.

[41] Waterman A S, Schwartz S J, Conti R. The implications of two conceptions of happiness (hedonic enjoyment and eudaimonia) for the understanding of intrinsic motivation[J]. Journal of happiness studies, 2008, 9: 41-79.